Aktuelles

Verkehrsbehinderungen auf Gemeindestraße in Richtung Riedingtal

Im Zeitraum: vom 24.11.-23.12.2025

Weiterlesen … Verkehrsbehinderungen auf Gemeindestraße in Richtung Riedingtal

Bildung

LEITIDEE:

Erfolgreicher, nachhaltiger Natur- u. Klimaschutz setzt breite Akzeptanz und ausreichendes Wissen in der Gesellschaft voraus. Der Naturpark Riedingtal möchte durch gezielte Umweltbildung einen Beitrag dazu leisten, diese Thmemen in die Bevölkerung zu tragen, dort zu verankern und sie für Groß und Klein gleichermaßen zugänglich machen.

LEITSÄTZE:

- Dem Naturparkgedanken entsprechend liegt der Fokus der Umweltbildung auf der engen Verbindung von Natur und Mensch im Riedingtal.

- Den BesuchernInnen werden die spezifischen Besonderheiten der Landschaft und ihrer Schutzgüter im Naturpark Riedingtal nähergebracht.

- Dem Bildungsauftrag der Naturparkschule entsprechend soll der Schutz- und Erhatungszweck des Naturpark Riedingtal im Bewusstsein der Bevölkerung verankert werden.

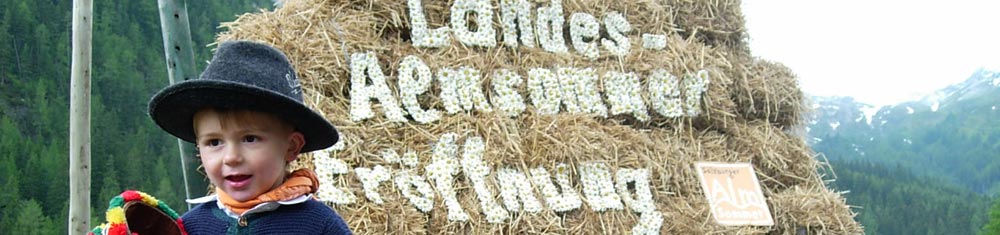

- Der Naturparkkindergarten fördert das Naturbewusstsein von klein auf und ermöglicht, dass Kinder früh eine posotive Bindung zur Natur aufbauen. Dies geschieht dadurch, dass Kinder Zeit im Rieidngtal verbringen und dadurch den Naturpark kennenlernen.

- Für interessierte Erwaschsene bestehen weiterhin Kursangebote, aber auch Bildungangebote von NaturparkführerInnen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Almwirtschaft und Jagd im Riedingtal.

- Das Naturparkhaus Riedingtal steht allen GrundbesitzerInnen und Gästen des Naturparks als zentrale Anlauf- u. Informationsstelle zur Verfügung.

- Um die Rolle von Wissenschaft und Forschung im Naturpark zu stärken, wird die laufende Kooperation mit Universitäten und Bildungs- u. Forschungseinrichtungen weitergeführt.

LEITMOTTO:

„Den Herzschlag der Natur begreifen“